Edinburg, Texas.- La Universidad de Texas Río Grande Valley elaboró un interesante análisis sobre la posible guerra de los aranceles de Estados Unidos contra México y Canadá, en la que, concluye, todos perderemos y -para variar- a mayor recesión económica en México, mayores los flujos migratorios.

El análisis comienza remontándonos a la época de los 60’s con los acuerdos migratorios de parte de América del Norte y concluye que el tema de los aranceles podría ser en realidad una herramienta central de influencia económica y política de la actual administración.

En 1964, Estados Unidos y Canadá firmaron el Pacto Automotriz de América del Norte. Posteriormente, el comercio en América del Norte creció rápidamente. Gran parte de este crecimiento se produjo en el comercio intraindustrial. Anteriormente, las protecciones arancelarias establecidas por Canadá y Estados Unidos limitaban las importaciones y exportaciones y, en gran medida, se establecieron operaciones paralelas en cada país para evitar el pago de aranceles, una en Canadá y otra en Estados Unidos. Las empresas estadounidenses con filiales canadienses eran de menor escala que sus homólogas estadounidenses y, por tanto, estaban en desventaja.

La industria automovilística se caracteriza por lo que los economistas llaman economías internas de escala. En tales industrias, a medida que aumenta la producción, los costos promedio disminuyen. Esto implica que una mayor producción (que puede lograrse cuando las empresas pueden vender bienes finales en ambos países) es más rentable y, por lo tanto, aumenta las ganancias de las empresas al tiempo que reduce los precios para los consumidores. Otro beneficio de permitir que las empresas aumenten los niveles de producción accediendo a más mercados es que pueden participar más empresas, aumentando las variedades ofrecidas a los consumidores. En este caso, los países importarían y exportarían automóviles (es decir, comercio intraindustrial), y los consumidores se beneficiarían de más opciones y precios más bajos. Este es un ejemplo clásico de importantes beneficios derivados del comercio; véase, por ejemplo, Krugman y Melitz (2023). El Pacto confirmó este resultado: el número de variedades producidas en Canadá disminuyó mientras que el nivel de ciertos modelos de automóviles aumentó. En esencia, la producción se concentró en menos plantas que producían niveles más altos. Por lo tanto, las empresas estadounidenses importaron algunos modelos de Canadá y aumentaron sus exportaciones de otros. Otro beneficio del aumento del comercio fue que se observó productividad a nivel de empresas. Posteriormente, en 1989, el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos se amplió para incluir otros sectores manufactureros.

Con el tiempo, en 1994 se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos, Canadá y México (TLCAN), y México fue incluido en la zona de libre comercio. Con el tiempo, el comercio de piezas de automóviles, no sólo de bienes finales, aumentó sustancialmente. En 2018, durante el primer mandato del presidente Trump, el TLCAN fue renegociado como el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC). En el nuevo acuerdo, se agregaron disposiciones para mejorar los estándares laborales y abrir el mercado lácteo canadiense, entre otros ajustes.

Durante la renegociación del TLCAN que desembocó en la firma del T-MEC, los economistas calcularon los costos de disolver el acuerdo de libre comercio en el continente. Por ejemplo, Head y Mayer (2019) descubrieron que los consumidores de los tres países experimentarían hasta 1,4 millones menos de automóviles fabricados en América del Norte. Las pérdidas recaerían desproporcionadamente en Canadá y México. Dada la agenda de la nueva administración Trump sobre la economía estadounidense, es probable que Estados Unidos, Canadá y México revisen el acuerdo comercial USMCA.

Dada la pérdida neta que suelen sufrir los países una vez que se implementan barreras comerciales, puede resultar desconcertante por qué surgen tales guerras comerciales. Desde una perspectiva económica, a pesar de su efecto negativo, muchos países utilizan aranceles o impuestos sobre los bienes importados para proteger las industrias nacionales, generar ingresos y abordar los desequilibrios comerciales. Más allá de los propósitos económicos, las consideraciones políticas y las medidas de seguridad nacional también podrían justificar los aranceles.

En el caso particular de las recientes guerras comerciales iniciadas por Estados Unidos, se han utilizado tres razones principales para justificar la decisión de Trump de imponer aranceles, “la palabra más hermosa del diccionario”. Primero, la economía estadounidense ha sido testigo de una gran caída en los empleos manufactureros durante los últimos 40 años; véase, por ejemplo, Dharshini (2025). Trump argumentó que los empleos que solían existir en Estados Unidos han migrado a otros países con salarios más bajos como México y China debido a la globalización y acuerdos comerciales previos. En segundo lugar, Trump cree que Estados Unidos tiene un gran déficit comercial. Al mismo tiempo, otros países, incluidos sus aliados norteamericanos, Canadá y México, y los de la Unión Europea, han tenido un historial de superávit comercial significativo al vender sus productos a consumidores estadounidenses. Al imponer aranceles, espera que esto establezca igualdad de condiciones. Aprovechando el poder económico estadounidense, cree que estas intenciones proteccionistas generarían nuevos acuerdos comerciales entre EE.UU. y otros países que pueden conducir a la resurrección de la industria manufacturera e impulsar la demanda de productos fabricados en Estados Unidos (Reuters, 2025). El argumento es que una política arancelaria, combinada con una estrategia de inversión y crecimiento y políticas de seguridad nacional, podría impulsar la manufactura estadounidense.

En tercer lugar, los aranceles pueden verse como una táctica de negociación. Después del anuncio de los aranceles (que luego se suspendieron), México y Canadá actuaron para abordar las preocupaciones fronterizas de Donald Trump (Boak, Verza y Gillies (2025) y Stevis-Gridneff et al. (2025)). La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acordó recibir a miles de la primera oleada de migrantes deportados de Estados Unidos y enviar 10.000 miembros de su Guardia Nacional a la frontera para centrarse en el contrabando de fentanilo, los migrantes y las armas. De manera similar, Canadá ofreció 1.300 millones de dólares canadienses (900 millones de dólares) para la seguridad fronteriza con un paquete que incluía drones, helicópteros, más guardias fronterizos y la creación de un grupo de trabajo conjunto con Estados Unidos. Además, el Primer Ministro Justin Trudeau acordó tener un nuevo “zar del fentanilo” y incluir a los cárteles de la droga mexicanos en la lista de organizaciones terroristas.1

Sin embargo, existen varios argumentos en contra de las motivaciones enumeradas anteriormente para las guerras comerciales. En primer lugar, Estados Unidos sigue siendo la “economía más grande del mundo” (Reuters, 2025, s.f.). Aunque el país perdió empleos en el sector manufacturero que emplea a muchas personas de clase trabajadora, la economía estadounidense también ha generado un enorme crecimiento en otros sectores, incluidos la tecnología, la innovación, la automatización, el espacio exterior y los servicios, entre muchos otros. Además, los aranceles impuestos a China durante la primera administración Trump no lograron aumentar el número de empleos en el sector manufacturero; de hecho, continuaron disminuyendo. Incluso sin un cambio significativo en la política comercial, Estados Unidos se encuentra en una trayectoria de crecimiento más alta que otras economías avanzadas. En segundo lugar, los economistas suelen dudar de la importancia de la balanza comercial bilateral como barómetro de la salud económica. Hablamos de esto en la siguiente sección.

La irrelevancia de las balanzas comerciales bilaterales

Como mencionamos en la sección anterior, la segunda justificación que el presidente Trump ha planteado para utilizar aranceles contra México y Canadá es “corregir” el déficit comercial bilateral de Estados Unidos con estos países; véase, por ejemplo, Wile (2025). Sin embargo, los economistas han reconocido desde hace tiempo que las balanzas comerciales bilaterales son esencialmente irrelevantes, como lo ilustra el siguiente ejemplo hipotético.

Imaginemos que un maestro de escuela compra carne a un carnicero todos los meses, mientras que el carnicero nunca le compra nada al maestro de escuela. Al examinar la balanza comercial mensual entre estos dos actores económicos, resulta que el docente tiene un déficit comercial todos los meses. Pero, ¿es un problema para el maestro de escuela tener un déficit comercial permanente (o para el carnicero tener un superávit comercial permanente con este maestro de escuela)? La respuesta es no, porque el maestro de escuela todavía produce algo de valor (servicios de enseñanza) para personas que necesitan servicios de enseñanza y quienes, a su vez, venden bienes y servicios al carnicero. En ese sentido, tener una balanza comercial bilateral distinta de cero abre diferentes vías para el comercio y la especialización (por ejemplo, la posibilidad de que el carnicero compre pan al panadero, quien a su vez compra servicios de enseñanza al maestro de escuela). De manera similar a las transacciones del maestro con el carnicero, las balanzas comerciales bilaterales entre países son esencialmente irrelevantes.

Una magnitud ligeramente más informativa sería la posición comercial neta (también conocida como “balanza comercial”) del maestro de escuela, lo que significa sumar todas las posiciones comerciales bilaterales de este maestro de escuela con cualquier otro actor económico. Si el maestro de escuela termina con un superávit comercial agregado, entonces está ahorrando parte de su ingreso y, como consecuencia, acumulando activos que representan consumo futuro. Al maestro de escuela le importa el consumo actual y el nivel de ahorro, pero si tiene una balanza comercial muy positiva con algunos actores o una balanza comercial muy negativa con otros actores suele ser irrelevante. El maestro de escuela no se quejaría ante el carnicero por el hecho de que éste no compra servicios de enseñanza; por el contrario, el maestro de escuela estaría feliz de obtener carne.

La misma analogía se aplica a los países en el sentido de que la posición comercial neta (una vez agregadas todas las posiciones comerciales con todos los países) tendrá una representación especular con respecto a la acumulación de activos: un superávit comercial agregado representa una economía que está acumulando activos externos (acumulando así poder adquisitivo para el consumo futuro a partir de la producción producida en otros países). Por el contrario, un déficit comercial agregado representa que las economías extranjeras acumulan activos estadounidenses.

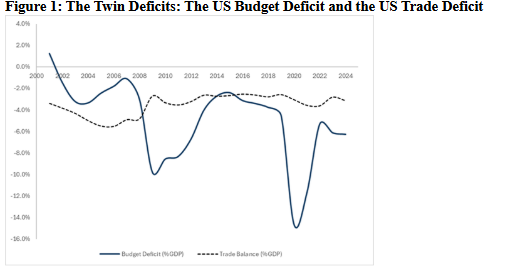

La Figura 1 muestra la balanza comercial de Estados Unidos desde 2001. Ha sido negativa durante todo el período y ha fluctuado entre el 2,5 por ciento (2016) y el 5,5 por ciento del PIB (2005). En 2024, esta cifra fue del 3,1 por ciento del PIB, muy cerca del mínimo. Si bien existen prácticas comerciales desleales (por ejemplo, ignorar los derechos de propiedad estadounidenses por parte de algunos países) y éstas pueden afectar las balanzas comerciales bilaterales, un factor crucial que a menudo falta en las discusiones sobre el persistente déficit comercial estadounidense es la baja tasa de ahorro estadounidense en relación con el nivel de inversión estadounidense. Una balanza comercial negativa es necesariamente consecuencia de que el ahorro nacional sea menor que la inversión interna.

Por definición, el ahorro nacional es la suma del ahorro público y privado (gubernamental). Los gobiernos pueden incurrir en déficits fiscales, lo que significa que gastan más de lo que recaudan en impuestos, lo que conduce a la acumulación de deuda pública. Un déficit fiscal se conoce comúnmente como “déficit presupuestario” (déficit presupuestario: el ahorro del gobierno es en realidad negativo), que en algunas circunstancias puede conducir a un déficit comercial. A este escenario se le ha denominado “déficit gemelo”, en el que el déficit presupuestario de un gobierno causa (o es un factor importante para producir) un déficit comercial.

La Figura 1 también ilustra el déficit presupuestario de Estados Unidos como porcentaje del PIB estadounidense desde 2001, y muestra cuánto necesita pedir prestado el gobierno cada año para cubrir sus gastos. Tenga en cuenta que 2001 fue el último año en que Estados Unidos tuvo un superávit fiscal. También es evidente que en los últimos años el déficit presupuestario eclipsa el déficit comercial de Estados Unidos. Un déficit presupuestario persistente puede representar un problema porque significa que el gobierno está aumentando su deuda como porcentaje del PIB (ver Figura 2, donde la deuda pública de Estados Unidos en 2023 asciende a un asombroso 123 por ciento del PIB), lo que después de algún punto (no está claro dónde está ese umbral, que es diferente para los diferentes países por una serie de razones) podría ser insostenible.

Volviendo al comercio, la teoría económica clásica ilustra que las balanzas comerciales negativas en el presente implicarán balanzas comerciales positivas en el futuro. Esencialmente, los déficits comerciales significan pedir prestado al resto del mundo, y en los períodos en los que el país paga esos créditos, tiene un superávit comercial. Pero hay una circunstancia especial que permite a Estados Unidos tener déficits comerciales permanentes (al menos de tamaño “moderado”) y que no está al alcance de otros países. Dado que el dólar estadounidense se utiliza como moneda de reserva en todo el mundo, cuando otros países reciben dólares a cambio de sus bienes, en lugar de comprar bienes y servicios estadounidenses con esos activos, deciden conservar esos trozos de papel verdes como reserva de valor (o para realizar transacciones internacionales entre países extranjeros), de modo que Estados Unidos pueda tener permanentemente una balanza comercial negativa en cada período.

En realidad, estas son buenas noticias para los estadounidenses en el sentido de que obtenemos bienes y servicios reales del resto del mundo a cambio de trozos de papel verdes (también se pueden utilizar otros activos, pero esa posibilidad también está disponible para otros países; lo que importa es la posibilidad de pagar bienes y servicios extranjeros con un activo intrínsecamente sin valor llamado dólar, que no está respaldado por oro ni cualquier otra cosa). Si los ciudadanos y gobiernos de otros países dejaran de usar el dólar como reserva de valor (o lo usaran menos que actualmente), sería más probable que Estados Unidos obtuviera superávits comerciales. En resumen, un déficit comercial puede ser el resultado de un déficit presupuestario: demasiado gasto público en relación con los impuestos recaudados, no porque otros países se estén aprovechando de Estados Unidos (lo que puede ocurrir en casos o industrias individuales). Algunos países podrían estar involucrados en prácticas comerciales desleales. Pero un déficit comercial bilateral no es prueba de ello; en general, es una cifra irrelevante. La balanza comercial agregada de Estados Unidos también puede ser negativa debido al lugar especial que ocupa el dólar en el sistema monetario mundial.

Efectos de los aranceles en los mercados de productos y los consumidores

Las autoridades suelen enfrentar dos cuestiones contrapuestas al implementar una política arancelaria. Por un lado, puede estimular las industrias que compiten con las importaciones, impulsando la oferta interna y generando nuevos empleos. Por otro lado, los aranceles pueden producir un aumento de los precios (y de ineficiencia, ya que las empresas nacionales protegidas por los aranceles gastan recursos en rentas buscando mantener los aranceles vigentes en lugar de mejorar la productividad). Así, el efecto neto de la política arancelaria depende del tamaño de cada dimensión. Sin embargo, normalmente la liberalización del comercio en los países, cuando va acompañada de políticas de reforma, tiende a ir acompañada de crecimiento económico, una disminución del precio de los bienes y una mejora de la productividad en el sector exportador. Además, existe consenso en que imponer una política arancelaria a un producto específico conduce a precios más altos para ese producto y otros bienes y servicios relacionados. Vale la pena señalar que el horizonte temporal también importa al evaluar el efecto de mayores barreras comerciales. Es por esta razón que el presidente Trump, al anunciar su política arancelaria, reconoció que “puede haber un poco de dolor para los estadounidenses en el corto plazo”.

Como ejemplo concreto, entre 1981 y 1984 hubo una restricción comercial de automóviles japoneses a Estados Unidos. Esta política provocó un aumento del precio de los automóviles para los consumidores estadounidenses. Con un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Japón a largo plazo, los fabricantes japoneses invirtieron en Estados Unidos y, hoy en día, Estados Unidos tiene una industria automotriz vibrante. Otros académicos, como Meredith Crowley, profesora de Economía de la Universidad de Cambridge, han sugerido que otras formas de apoyo gubernamental directo pueden haber generado un apoyo más sustancial para la industria estadounidense que las políticas de barreras comerciales (Dharshini, 2025).

Los aranceles actúan como impuestos y, como la mayoría de las intervenciones gubernamentales, distorsionan los libres intercambios entre demandantes y proveedores de bienes y servicios. La distribución de la carga tributaria depende de la elasticidad precio de los consumidores y proveedores en el mercado. Si bien en el corto plazo algunos proveedores pueden mostrarse reacios a traspasar el costo adicional resultante a los consumidores, tienden a hacerlo gradualmente. Como lo expresó Meredith Crowley: “Una vez que te das cuenta de que la tarifa está vigente de forma permanente, el fabricante se da cuenta de que todos tendrán que pagarla y gradualmente aumenta sus precios” (Dharshini, 2025, s.f.). Dado que los aranceles se aplican a bienes más que a servicios, y que las personas de bajos ingresos tienden a comprar más bienes, estos soportan una mayor incidencia arancelaria. Los fundamentos no económicos para apoyar los aranceles no borran los costos económicos y los posibles efectos inflacionarios de los aranceles. Ya sea que el motivo principal sea económico o geopolítico, sin políticas arancelarias bien calibradas, las ineficiencias y las pérdidas de bienestar persisten.

Una última variable que aún no se ha discutido es el tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el peso mexicano y, en general, entre el dólar estadounidense y cualquier otra moneda o canasta de monedas del mundo. Un efecto indirecto de tratar de proteger las industrias estadounidenses (antes de cualquier represalia por parte de otros países) es que a los extranjeros les resulta más difícil obtener dólares, necesarios para pagar los bienes y servicios estadounidenses. En términos de oferta y demanda de dólares, la oferta disminuye cuando se imponen aranceles y esto lleva a una apreciación del dólar (el dólar se encarece).

Una apreciación del dólar en sí misma (a falta de considerar que los aranceles encarecen las importaciones) es buena para los consumidores estadounidenses ya que abarata las importaciones. Pero no son buenas noticias para los exportadores estadounidenses. Es decir, la apreciación del tipo de cambio induce a que los bienes y servicios estadounidenses se vuelvan más caros para los extranjeros, algo que tiende a aumentar las importaciones extranjeras en Estados Unidos y disminuir las exportaciones estadounidenses, posiblemente lo contrario de lo que se pretendía; efectos de proteger las industrias nacionales mediante aranceles. Dicho de otra manera, los aranceles generalizados sobre las importaciones parecen dar una ventaja a los exportadores, pero producen un efecto tipo de cambio que los afecta negativamente.

Si bien un aumento unilateral de los aranceles conduce a una apreciación, en un escenario de guerra comercial el efecto final sobre el tipo de cambio es difícil de pronosticar, ya que también depende de la respuesta de los demás países y de qué países terminan afectando más en términos de producción perdida. Lo que está claro es que el volumen del comercio disminuye, y todos los consumidores y productores de todos los países terminan pagando los aranceles impuestos por otros países, y todo se vuelve más caro, lo que lleva a una mala asignación de recursos y una menor especialización, produciendo así una disminución agregada del bienestar.

Finalmente, un efecto indeseable adicional para Estados Unidos es que una guerra comercial en toda regla podría inducir a más países a organizar esfuerzos para reemplazar el dólar con otra cosa (por ejemplo, BRICS), algo que podría decirse que no es lo mejor para los estadounidenses por las razones especificadas anteriormente.2

Implicaciones de una guerra comercial sobre la migración no autorizada

En 2023, aproximadamente el 80 por ciento de las exportaciones mexicanas y el 78 por ciento de las exportaciones canadienses fueron a Estados Unidos. Desde la perspectiva estadounidense, alrededor del 15 por ciento de las importaciones totales provinieron de México y el 14 por ciento de Canadá (O’Neil y Huesa, 2025). La suma de las exportaciones más las importaciones como porcentaje del PIB es una medida del grado en que cada economía depende del comercio. En 2023, las exportaciones totales de México valieron 603 mil millones de dólares (B), mientras que las importaciones valieron 528 mil millones de dólares. Dado que el PIB de México fue de 1.790 mil millones de dólares, las exportaciones más las importaciones representaron el 63 por ciento del valor del PIB mexicano. En el caso de Canadá, las cifras para el mismo año fueron respectivamente $574 mil millones, $533 mil millones y $2,140 mil millones, para exportaciones más importaciones que representan el 51,7 por ciento del PIB. En contraste, para Estados Unidos, estas cifras son 1,86 billones de dólares de exportaciones, 3 billones de dólares de importaciones y un PIB de 27,72 billones de dólares, representando las exportaciones más las importaciones sólo el 17,5 por ciento del PIB estadounidense.3 Estas cifras muestran claramente que México y Canadá dependen más del comercio con Estados Unidos que Estados Unidos del comercio con esos países.

Los shocks económicos tienen efectos sobre los flujos de inmigración. Existe una migración significativa de México a Estados Unidos, tanto del tipo legal o autorizado (basada en la familia y en el trabajo) como del tipo ilegal o no autorizado. La migración no autorizada, en particular, responde al ciclo económico, aumentando durante los auges económicos estadounidenses y disminuyendo durante los auges mexicanos, impulsada por varios factores de “empuje” y “atracción” de la inmigración.4 Una guerra comercial en toda regla perjudicaría a todos los países involucrados, pero sería particularmente dañina para México y Canadá debido a su importante exposición al sector externo y, más importante aún, debido al volumen de comercio con Estados Unidos.

Si Estados Unidos impone aranceles generales a las importaciones mexicanas y otros factores se mantienen constantes, los incentivos para emigrar a Estados Unidos sin autorización aumentarían. Cuanto mayor sea la brecha entre el crecimiento del PIB estadounidense y su contraparte mexicano (o peor sea la recesión en México), mayores serán los flujos migratorios no autorizados esperados hacia Estados Unidos. La administración Trump ya ha demostrado que se utilizarán medidas coercitivas para frenar la inmigración no autorizada. Sin embargo, dentro de este tipo de inmigración, la permanencia vencida de los permisos temporales (por ejemplo, visas de turista) ha sido históricamente difícil de detectar, ya que la entrada de estos extranjeros a los Estados Unidos es legal. Según Warren y Kerwin (2017), el porcentaje de personas que se quedaron más tiempo dentro de la población no autorizada (a diferencia de las entradas sin inspección) aumentó del 29 por ciento en 1995 al 66 por ciento en 2014.

Es poco probable que unos pocos aranceles en ciertos sectores causen movimientos laborales significativos si la economía mexicana crece a un ritmo cercano al de Estados Unidos, especialmente si los otros países se abstienen de escalar. Sin embargo, una guerra comercial en toda regla reduciría el comercio general y probablemente asestaría un golpe más significativo a la muy abierta economía mexicana, lo que llevaría a una mayor migración no autorizada a Estados Unidos. Estos efectos esperados son inconsistentes con los objetivos de la administración Trump sobre la inmigración no autorizada: mantener la migración no autorizada en un nivel bajo es incompatible con dañar la economía mexicana y otros países de origen de la inmigración no autorizada.

Escenarios probables para el Valle del Río Grande

El Valle del Río Grande (RGV) depende del comercio con México, facilitado por los puertos de Roma, Brownsville, McAllen, Hidalgo, Progreso y Rio Grande City. Muchas empresas locales dependen de productos de México. Las exportaciones de la industria maquiladora, que ensambla productos en México utilizando piezas de Estados Unidos, generan empleos para empresas de transporte, almacenamiento y logística en el RGV. Varias tiendas minoristas en las dos principales áreas metropolitanas, Brownsville-Harlingen y McAllen-Edinburg-Mission, se benefician de los compradores mexicanos que viven al otro lado de la frontera de Texas. El aumento de los aranceles a las importaciones y exportaciones podría generar consecuencias adversas, incluida la interrupción de la fabricación y la cadena de suministro, el comercio, la pérdida de empleos y la desaceleración económica. Los agricultores de RGV, que exportan cítricos y otros productos agrícolas a México, podrían enfrentar una demanda reducida si México impone aranceles de represalia. La carga para los agricultores puede ser significativa si la disputa arancelaria incluye costos adicionales de semillas, fertilizantes y equipos agrícolas. Si los agricultores y minoristas no pueden traspasar los costos adicionales a sus clientes o recibir otro tipo de apoyo del gobierno, abandonarán el mercado.

Comentarios finales

La actual administración estadounidense ha posicionado los aranceles como una herramienta central de influencia económica y política. Si bien los aranceles pueden contrarrestar las prácticas comerciales desleales, su aplicación indiscriminada plantea importantes riesgos económicos, que podrían desestabilizar no sólo la economía estadounidense sino también a socios comerciales clave como México y Canadá. Estas naciones, que dependen en gran medida del comercio con Estados Unidos, enfrentarían graves repercusiones económicas bajo un régimen arancelario extenso.

Estratégicamente, la amenaza de aranceles puede servir como herramienta de negociación para asegurar concesiones en temas como la seguridad fronteriza, el control de sustancias ilícitas (por ejemplo, fentanilo) y acuerdos de deportación. Sin embargo, un proteccionismo de base amplia puede tener consecuencias no deseadas, incluida una apreciación de la moneda que socava la competitividad de las exportaciones estadounidenses. Además, la tensión económica en México debido a las políticas comerciales restrictivas puede exacerbar la migración no autorizada, contradiciendo los objetivos de inmigración de Estados Unidos.

Económicamente, abordar los déficits comerciales mediante aranceles es un error, ya que las balanzas comerciales bilaterales no son una preocupación macroeconómica primaria. Más apremiante es el déficit presupuestario estadounidense, que plantea un mayor riesgo para la estabilidad financiera. Además, una guerra comercial total podría acelerar los esfuerzos globales para reducir la dependencia del dólar estadounidense, disminuyendo la influencia económica estadounidense.

La estrategia arancelaria de la administración parece tener más que ver con la influencia política que con la confrontación económica. Si bien los aranceles específicos contra prácticas comerciales desleales (como las violaciones de la propiedad intelectual) pueden estar justificados, el proteccionismo generalizado corre el riesgo de inestabilidad económica y reacciones geopolíticas. Quizás un enfoque mesurado y estratégico de los aranceles sea el curso de acción más pragmático.